文/林耕

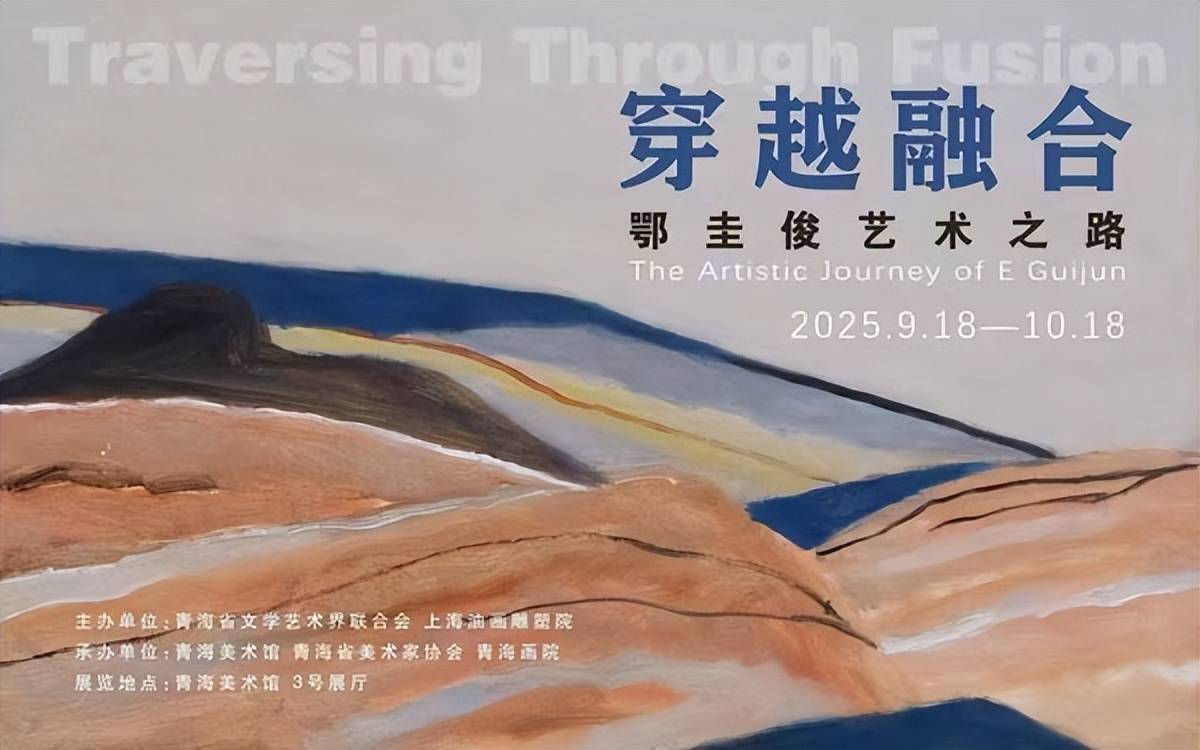

鄂圭俊老师这次展览的作品,非常令人震撼。

他实际是新中国成立之后,文艺为宣传服务转换成对艺术本身追求的一个缩影。所有时代的烙印都在他每个时期的作品中体现。

虽然在每个时期都获得了世俗上的成就,但是只谈论他作品的历史价值和他作品中的时代沉浮变迁,对这样一个灵动且别具一格超越框架和训练的艺术家来说肯定是不公允的。

色彩的斑驳和简化的形体仿佛都是他骨子里的。他天生的艺术感受力,近乎形成了一种对创造的绝对直觉,在每个时期的作品里都没丢掉,而是随着生活世界的变化灵活的变形。从原来全国美展的土族人物画面到今天大自然系列,从早期功能性的版画到如今的油画作品。复制和技术的艺术在这一过程中转化成了“自由的游戏”,色彩本身不受桎梏,涓涓涌出。

今天的鄂老师的作品色彩更加高级,形体更加简化。强烈的对比,让画面更加简化,呈现出几何符号般的形式。他的艺术生命也是从服务内容走向艺术形式的。 原来全国美展的土族人物画面到今天大自然系列,语言的方式在改变,但骨子里的内容还是这么感人。

《大自然系列 02—4》 2002年

这种艺术本身带来的自由和愉悦本能性的使得创作者的风格自然孕育生成,在技巧和绳墨规训的约束之外形成了绝对独特的模式。

它最是让人动容,就像是孩提玩耍时绝对的生命力和感受世界的灵气。纯粹的无法比拟的直觉,让人从始至终为他的作品驻留,感动。现在鄂老师的作品语言愈发沉淀精准了。光影切割一般,他的作品的色彩明暗深浅对比强烈,干净明确又斑驳流动。

我想,很多版画家都成了油画家,原因其实也简单,他们让版画用更少的语言把问题说清楚。

想必早期的版画训练也给艺术家带来了近乎于通感的关于触觉性的训练。雕刻,感知,拓印的过程使得老师对边界与线条在画面整体中的感知如此强烈,在早期和现在的作品中都显而易见。这种身体化的训练随着艺术历程的精进愈发明显,它幻化成雪地山峦上的光影,水面对倒影和实体的精确分割。

我不知道怎么定义鄂圭俊先生的绘画,我觉得它像埃米尔·亨利·贝尔纳后印象派综合主义,但又有朦胧的抽象表现主义夹杂着立体主义。边界和斑驳的处理很有特色,没法定义就显得更加可爱和独特。

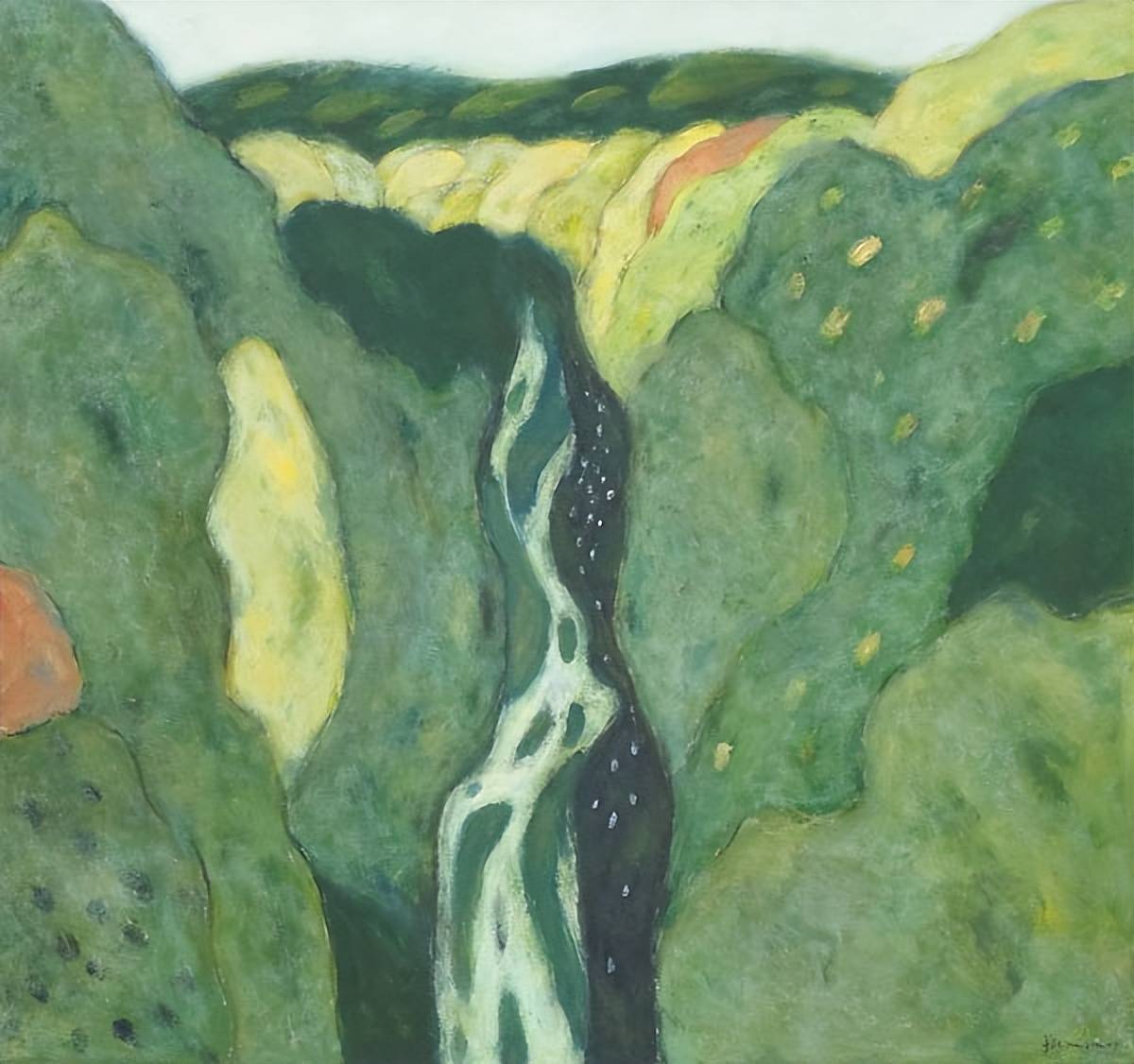

《大自然系列 03—I0》2003年

用东方美学来说就是“以形写神”到“得意忘形”他虽然运用的是西方油画媒介,但其美学核心却是纯然东方的。他的简化不是西方现代主义的抽象化过程,而是中国美学中“写意”精神的当代延续。

我们应当一直赞颂这种自由的游戏和它催生出的一切动人的作品。他的作品不能被低估,具备相当高的学术价值。但由于鄂老师为人低调朴实不张扬的个性下,在这个物欲横流时代并没有得到人们的注意。

中央美院院长范迪安先生对鄂圭俊老师的作品给过很高的评价,也把鄂老师的画分为了两个时期。第一个时期是“构建自我”,第二个时期是“超越自我”。

大家还觉得鄂老师的画分三个时期,从时间线上这也是是对的。但第一个时期是文艺服务于群众,是那个时代所有艺术家必须经历的一个时期,这个时期相当于一个技术规训的时期,所以对艺术家本身创作生涯没有什么特别意义。但是就是在这些没有特别意义的作品中还是流露出了艺术家无法比拟的直觉,从而区别于其他人。

第二个时期也就范先生说的“构建自我”的时期,这个时期是他在世俗眼光获得巨大成就的时期,《春天的脚步》《迎新娘》都在美展中获奖。这个时期是中国改革放思想最繁荣的时期,很多国外的艺术思潮都涌入国内,尤其是德国的表现主义变成了当时绘画的主流。表现主义画风最早的推荐者是鲁迅,珂勒惠支的版画和素描也是最早进入中国的。这些画在沉默中呐喊,是尼采的哲学给了表现主义理论基础。涌现出了费兰茨马尔克,保罗克利,蒙克,夏加尔等艺术家。在尼采那里,艺术乃是他的哲学的“器官”,从而“美与艺术”是他借以理解这个世界的一把钥匙。在尼采那里“艺术被视为一切事物最深远,最真本的通道,并被视为最本源的理解”。

《大自然系列 04—3》2004年

这个时期的鄂圭俊老师的绘画也是在这条路上探索本源,去描述事物的本源。所以绘画中的事物的“型”(对事物的本质的描述,用自己的语言描述事物)存在于鄂老师的作品中,但这个时期鄂老师的作品已经开始和其他的追求者不一样了,他骨子里的直觉和感知里开始蠕动。他的画开始走向了西方后表现主义,例如蒙克、夏加尔。他对事物的描述中已经开始带着自己的感知。西方绘画和东方绘画的区别在于一个是对事物的解析,一个是对主观的解析。一个从具象的物体抽象到事物的本质,一个是在繁杂的事物中寻找内心的本真。这个时期鄂老师的绘画还是在描述事物,虽然内心蠢蠢欲动,但还是遵循了西方观察方式。

这次展览中的《窗外的雪山》《赛牦牛》等都是这个时期的佳作。这个时期鄂老师虽然是对事物和故事的描述,但可以看到和其他人的区别,天生对色彩的感知加上绘画语言的理解,每张画还是非常精彩。对比、碰撞在这些画面里增加了画面的可看性。实际鄂老师对每张画都很认真,也就是把“文章”写完。我非常喜欢《窗外的雪山》,其实这幅画已经开了他从“型”到“意”的变化,也就是用“型”描述自己的内心。虽然还没完全找到他习惯和喜欢的语言方式,但这已经是开始了。

《大自然系列 09—5》2009年

他开始放弃一些自己成名的东西,寻找自己想要的东西了。我之所以说鄂老师不倚老卖老,不是他的为人,而是他追求的真正的艺术。不拿自已有的,他人认为是成就的东西约束自己。他已经他想要的真正的艺术之路,摒弃那些华丽的外衣,寻找自己的道路。

对于一个已经有所成就的人放下所拥有的东西是何其艰难,但鄂老师不一样,放下之后义无反顾的投入了大自然系列的创作中去了。这个期间就像范迪安先生说的“他的身影似乎远离了画坛”。他的身影的离开,实际是心灵离自己想要的艺术更近了一步。远离那些凡尘的琐事,一心完成自己设定的目标。这个时期他生活在上海了,按理说展示自己才华的机会更多,但是他选择了沉静。他沉浸到了艺术大师的怀抱,在上海他有了更多接触大师作品的机会,也有了对艺术更深的思考。

《大自然系列 09—6》2009年

他升华了,找到了自己的艺术语言。他平和了,多么大的撞色和形体的对峙在他的画面里都是一种平衡关系里的“它”,这个他“它”是被远观的。自我力量的强大使他抛弃了对事物的描述,而是通过远远的事物描述自己的心境。就像范迪安先生所说对“高远”“深远”“平远”的研究。他的态度已经是一个观者看待自然,彻底的抛弃了对事物具象到抽象的西方绘画描述。做为观者在他的画面面前看到的是他的心境,而不是描述的东西了。

他的画作这个时期连作品名称都是多余就是《大自然-1-----x》只剩下了数字。这时候的画不需要名字的解释,通过画面就说清楚了任何事情。也就是范迪安先生在他文章中所提到的鄂老师自己的话“使观者除视觉上的和谐外产生宁静致远的精神心理,同时,又在创作过程中追求感官的单纯意象表达和整体感染力。”

鄂老师的画终于脱胎于西洋绘画的桎梏,从具象的型,抽象的符号走到了中国骨子里的“意象”。虽然还是西方绘画的手段,但已经脱胎换骨展现的是东方韵味了。

这是这次展览的两张组画,就像刘军老师(青海师范大学副教授)说的:卾老师的大自然系列的画面就象一位围棋的棋手,在画面里谋篇布局,计白当黑,即有大局的整体把握又有局部的严谨推敲,尝试着与人与物的对话,且悠然自得,物我两忘。

《大自然系列 09—I》2009年

之所以说围棋其实就是刘军老师的一种感受,猛一看就黑白两色的秩序,但每一步都藏着乾坤。鄂老师的绘画就是这样考究的琢磨推敲的画了出来。每块黑色多边形的大小对比,每个三角形之间对比都是琢磨的那么有韵味,像一首能看见的歌曲。每个色块有对比有纠缠,边界的关系都是软硬虚实的对比达成统一。这种交代在大关系上类似抽象几何主义的风格,但具体环节的交代变得自然统一,是人和物的粘连共生。并不是对物体抽象的描述。构图是鄂老师骨子里的直觉,但在绘制过程中用画笔的语言阐述的极为丰富。

这张也尤为精彩刘军说这几个大墨陀子,像极了中国画的用笔提、拉、顿、染都有,非常有韵味。但还是大块面的几何符号的对比,尤其是左上方的模糊的黑点是提神之比。在构图上也是费尽了心思。

在我看来最有意思的是他把康定斯基的几何构成当成了意象的梯田,还那么自然并不突兀。大道至简的画面下有繁复抽象的元素。虽然鄂老师是一个能把繁杂世界解释简单的人,但又不失童趣的玩耍一下他绘画语言的组织能力。整个画面是对几何主义的致敬,但又用梯田调侃了一下。只能说鄂老师玩心太重。

《大自然系列 15—2》2015年

这张可以说是鄂老师对后印象派综合主义的致敬,他在创作过程中学到了很多这些大师的语言,最后又变成自己的话说给大家听。各种绿色、各种毛毡一般的形体,被中间的河流打破。画面极具张力但不张扬,斑驳的点深浅大小变换着,显示出一种灵动。每一个点、每一片色在画面中都不可或缺。

夸张极具压迫的几何形体的构图,被小船的波浪打破,变得异常灵动,配上大坝的水位线,这种呼应不知道还有什么人敢这样下笔。

这种纠缠的图形,不知道是山是水是云。但几个横向的大块又把画面弄的很简单,就是几个体块的之间的秩序平衡,画面中那些纠结纠缠的小元素,在炸裂简单的构图中被和谐。

我不知道怎么评价鄂老师的画,技巧上有各种大师的影子,但整个画面又是鄂老师在说话,但我知道他从西洋绘画中的“像”走了出来。用东方美学来说就是"以形写神"到"得意忘形"他虽然运用的是西方油画媒介,但其美学核心却是纯然东方的。他的简化不是西方现代主义的抽象化过程,而是中国美学中“写意”精神的当代延续。

鄂老师的绘画就是“意象”的西方语言的阐述。

《大自然系列 18—1》2018年